Full Color

Venezia rende omaggio a Franco Fontana con un’ampia retrospettiva curata da Denis Curti (a Palazzo Franchetti, fino al 18 maggio), che già dal titolo riassume l’inconfondibile cifra espressiva dell’autore: Full Color. Oltre 130 fotografie che attraversano l’intera produzione dell’autore modenese, per serie: Paesaggi, Mari, Asfalti, Luci americane, Paesaggi urbani, Presenza Assenza, Piscine, Vita nova (che diventano capitoli nel catalogo della mostra edito da Marsilio, pp. 200, euro 35). Sguardi lo ha incontrato per l’occasione, per ascoltare un fondatore di stile, assurto da fotoamatore a fama internazionale in un percorso ormai cinquantennale, che conserva ancora una sanissima umiltà, condita da filosofia zen, e un entusiasmo cristallino verso la fotografia «né mestiere, né professione, ma realtà della mia vita». Di seguito racconta del proprio modo di vedere e sentire i luoghi, di geometrie e forme colte nella luce, di organizzazione spaziale, di cromatismi e ombre, di inquadrature che stringono il campo, di approcci non descrittivi, di cancellare per eleggere la parte che interessa.

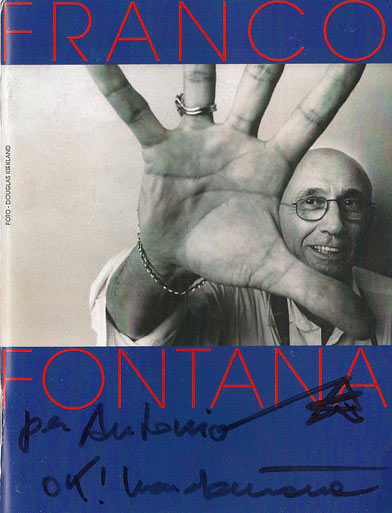

Franco Fontana, Full Color - Marsilio editore, pp. 200, euro 35

Partiamo dal titolo della mostra, Full color, per parlare della predilezione per il colore, uno dei tratti distintivi del tuo linguaggio visivo rispetto alle scelte di molti colleghi. Accostamenti cromatici, campiture, fasce, stratificazioni di piani. Citi Paul Klee, nell’introduzione al catalogo, secondo cui il colore è il luogo dove l’universo e la mente si incontrano. Insomma, cos’è per te il colore?

Il colore per me rappresenta la vita, il pensiero, il cuore, la gioia. Non è un fatto arbitrario, il bianco e nero è arbitrario come fatto creativo. Noi siamo abituati a vedere a colori. Il bianco nero parte già avvantaggiato, interpreta. La mia prima testimonianza è stata a colori. Quarant’anni di colore. Ma quarant’anni fa c’era il rigoroso bianco e nero. Io ho scelto la fotografia a colori, e il colore va interpretato. Il bianco e nero parte già interpretato. Il colore, dato che lo si vede, va reinterpretato. È molto più difficile fare il colore che il bianco e nero. Non si cerca mai la realtà per quella che è, ma si cerca di reinventarla in un modo più ideale. I colori esistono, io li interpreto.

Continuiamo con le citazioni, riprendendo un paio di frasi tue diventate emblematiche del tuo modo vedere la fotografia: «rendere visibile l’invisibile», «trovi solo quello che conosci e capisci solo quello che sai». La fotografia è una forma di conoscenza, di sé e di ciò che ci circonda?

La fotografia è un atto di conoscenza, è possedere quello che senti. Usi l’esterno, usi il mondo, per significare quello che sei, che rappresenti. Infatti, quello che si fotografa non è quello che vediamo, ma quello che siamo. Al mondo si scopre solo quello che ci portiamo dentro. Quando vado a fare una foto, vado a prendere, vado a specificare quella che è la mia testimonianza. Vado a trovare, non a cercare, so già cosa cerco. Il racconto di ciascuno è soggettivo. Otto Steiner diceva che la creazione fotografica, nel suo aspetto più libero, rinuncia a ogni riproduzione della realtà.

© Franco Fontana - New York, 1986

Non documentare, ma interpretare.

Interpretare, esprimere perché la creatività non illustra, non imita, va alla ricerca della propria verità ideale, ognuno ha la sua. Significare la forma, non informare. La forma è la chiave dell’esistenza, perché è attraverso la forma che si significa la vita. Fotografare quello che non si vede per dare significato a quel che si vede.

La forma fa emergere il senso. Astrazione fotografica come estrazione di forme dalla realtà.

Tu hai una forma e devi interpretare questa forma, esprimere un significato. Conosci l’essenza delle cose, non puoi mica pensare che un albero sia solo un albero, una nuvola solo una nuvola, una montagna solo una montagna. Vuol dire che vedi così in maniera epidermica, vuol dire che la conoscenza si limita alla superficie senza conoscenza, senza capire nella loro esistenza cosa sono le cose. Limitando il contenuto, la loro umanità e la loro identità. Così il paesaggio diventa un archetipo di ciò che significa. Non è una cartolina che vaga nel buio e nel vuoto infinito. Il paesaggio è l’autoritratto che si fa attraverso di me. Per parlare dell’albero bisogna diventare l’albero.

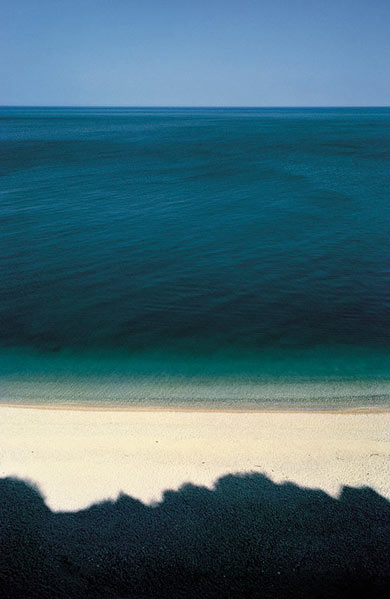

© Franco Fontana - Baia delle Zagare, Mattinata, 1970

Alcuni ti definiscono un paesaggista, ti riconosci in questa definizione o ti sta stretta?

Sono più conosciuto come paesaggista perché quando ho debuttato mi hanno pubblicato in tutto il mondo. Per esempio i francesi mi hanno dato una grande soddisfazione usando una mia fotografia per la campagna per la diffusione del pensiero, un archetipo di paesaggio a 360 gradi, un paesaggio italiano, un paesaggio di pensiero, l’ormai famosa Baia delle Zagare. L’ho fatta da un ascensore sopra la baia, insieme ad altri miei amici appassionati di fotografia con cui eravamo andati a fotografare in Puglia nel 1970. Io l’ho fatta in un certo modo, gli altri in un altro. Eravamo in quattro in quell’ascensore. C’è chi ha fotografato il faraglione, un altro ha fotografato la donna in bikini, io ho trovato la mia materia prima. La mia materia è quello che ho espresso. Non sono foto che illustrano, esprimono. La materia prima è a disposizione di tutti. Ognuno scopre la sua. È solo un pretesto. La fotografia è sempre un pretesto. Sei tu che significhi.

La macchina fotografica è lo strumento.

L’alfabeto è di ventidue lettere, io posso scrivere buon Natale e l’altro fa la Divina Commedia. Come con il marmo, puoi fare un paletto all’angolo della strada o fare la Pietà di Michelangelo. Mentre il pittore mette, il fotografo prende. La pittura è sempre astratta, sulla tela bianca non c’è niente. La fotografia prende dalla realtà.

Hai detto che usi la macchina fotografica come un fucile.

Il falco, quando caccia, non pensa, colpisce. Scatto d’istinto, vedo la preda e la colpisco. La fotografia sono i fotografi. Ciò che vediamo non è ciò che è. Puoi vedere e capire solo quello che conosci. L’ispirazione è un fatto istantaneo, che ti dà il pensiero. L’attimo fuggente non vale solo per Cartier-Bresson, c’è anche se fai un paesaggio statico.

© Franco Fontana - Praga, 1967

Tieni corsi, workshop e conferenze. Sei un maestro?

Quando io faccio i miei corsi, non vado là a insegnare, a fare il profeta. Dico sempre che non posso insegnare niente, se non a diventare quello che sono loro, a prendere coscienza di sé. Farli diventare quello che sono, non quello che vorrebbero diventare. Sono là come allievo anch’io, voglio rimanerlo tutta la vita. Andando a insegnare imparo. La conoscenza è come l’orizzonte, continui a camminare ma non ci arrivi mai. La meta è dietro, non davanti. Prima di diventare, devi essere. Non si devono fare le foto delle foto, i miei allievi non devono diventare dei Fontanini. Uno dei tanti esercizi che faccio fare, per testimoniare la loro sensibilità, è quello di cercare il rosso, andare in giro a fotografare il rosso che da oggetto deve diventare soggetto. Per identificare il colore, se togli per esempio il rosso dall’immagine, decade l’interesse per il colore in quell’immagine. L’importante è significare il colore, non è la pellicola che fa il colore, sei tu. Non mi interessa la bella foto, ma quella buona. Se tu disegni un punto nero sul foglio bianco, tutti vedono un punto nero non il grande spazio bianco. Nessuno vede il foglio bianco, perché il punto nero diventa il soggetto. Diventa l’identità, il protagonista in un contesto ampio. Tornando al rosso, io lo faccio fotografare con lo stesso significato del punto nero. Devono andare in giro a trovare il rosso. Cioè il meno che significa il più, come diceva Sant’Agostino. In sostanza, togliere per aggiungere. In quel meno alla fine c’è il più. Quando vanno in giro, dopo dieci quindici foto, vedono il rosso dappertutto. Perché l’hanno trovato. Perché le cose non le devi mica andare a cercare, se non ce l’hai dentro di te. Se non le hai già trovate, cosa vai a cercare? Il vuoto?

Lo sguardo si deve mettere in qualche misura in asse con quello che si ha già dentro?

Scoprire quello che hai dentro è la cosa più difficile che si può fare. Migliaia di anni fa dicevano "conosci te stesso". Il grande sconosciuto di ognuno di noi è quello che noi siamo. Il mio corso è un corso di vita, uso come pretesto la macchina fotografica. I laureandi che vengono dicono che è un viaggio dentro se stessi. Non vengono lì a dire, che so, l’obiettivo o il diaframma, eccetera. Quella è tutta polvere. Quello che vedo è un pretesto, la fotografia è un atto di conoscenza. Il cavolfiore di Weston è un pretesto per esprimere un contenuto.

© Franco Fontana - Basilicata, 1978

Prediligi delle lenti in particolare?

Il teleobiettivo, per esempio, rende bidimensionale l’immagine. L’occhio lo vede, ma non lo significa. Quando punti il teleobiettivo, dato che ha queste focali a lunga distanza, la prospettiva non esiste più. Diventa bidimensionale. Ti permette di fare una selezione di tutta questa materia che ci gira attorno. La materia prima gira intorno a noi, si disperde nello spazio senza significato se tu non la puntualizzi. Il teleobiettivo ti permette di individuare e di significare quello che si vuol fare, il tuo lavoro. Crea una situazione che l’occhio non è abituato a vedere, un invisibile che diventa visibile.

Tu parti da fotoamatore, facevi l’arredatore d’interni, ora sei un autore riconosciuto internazionalmente.

Lavoravo nel campo dell’arredamento d’interni, rappresentavo delle ditte italiane, con due soci ero in uno show-room. Ogni tanto facevo qualche concorso, non ho mai vinto niente. Poi la fotografia ha dato qualità della mia vita. Quella scelta continuo a viverla con entusiasmo e creatività, esprimendo quello che penso come pretesto, quello che vedo e che sono. La gioia te la dà l’esprimerti, quello che posso dare attraverso l’immagine. Oggi c’è un collezionismo che per fortuna ti aiuta a sopravvivere. Perché fino a venti o trent’anni fa, sopravvivevi facendo pubblicità. Quando veniva la Fiat a chiedermi di fare un calendario, non mi diceva cosa dovevo fare. Non avevo l’art director nello studio che mi diceva la luce qua, la luce là. Mi davano l’automobile e io impostavo come pareva a me.

© Franco Fontana - Phoenix, 1979

A proposito di luce, in riferimento a certe tue foto americane Giampiero Mughini ha parlato di «una sorta di dittatura della luce» e Denis Curti di «figure umane immerse in atmosfere che rimandano ai dipinti di Edward Hopper»

In America ho trovato quel paesaggio urbano, una conseguenza del mio paesaggio naturale. È cambiata solo la materia prima, le campiture di erba e grano erano le superfici colorate delle case. Lì la cosa che mi ha colpito è la solitudine di gruppo, ho inserito delle persone, gente nelle strade, sorpresi nella luce americana, come il titolo del mio libro che devo a Franco Vaccari.

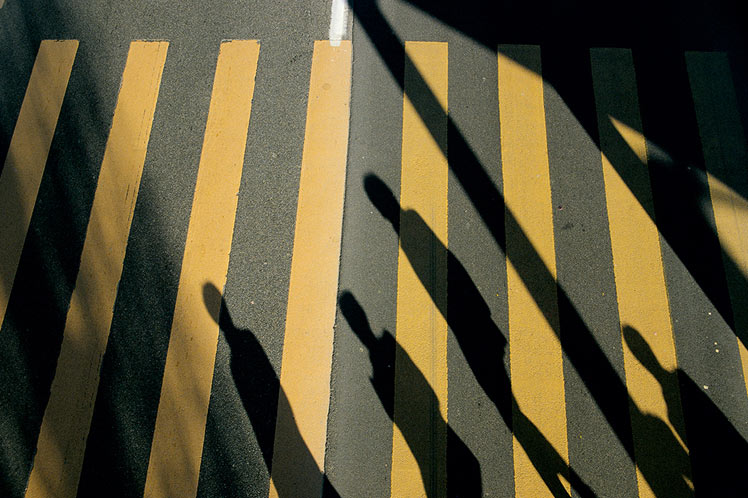

Luce e ombra, presenza-assenza. Le ombre come sono entrate nel tuo orizzonte visivo?

Ero uno dei quaranta fotografi invitato dalla Lustrum Press, gestita da Ralph Gibson, a contribuire a un libro che si chiamava Contact. Però doveva essere un lavoro in bianco e nero e non è che io l’amassi. Per rifiuto, ho cominciato a fare questa idea di bianco e nero fotografando le ombre perché l’ombra è nera, il contrasto della luce. E nello stesso tempo fotografavo anche a colori le stesse cose, per cui il rifiuto è diventato un grosso lavoro sulle ombre a colori. Proiettano presenze e assenze, c’è e non c’è.

© Franco Fontana - Zurigo, 1981

Per finire, i tuoi lavori più recenti?

Un libro sui disabili che esce a fine aprile. Una committenza. Li ho fotografati come esseri normali. Il titolo è Presenze disarmoniche, è uscito un bel lavoro. Non esiste un lavoro su questo soggetto, se vai in libreria a chiedere un libro sui disabili non c’è. Eravamo a Torino, a Palazzo Madama. Ho detto loro, «voi girate come foste qui in visita al museo, non guardatemi, io fotografo». Sono andato tre o quattro volte, ho messo assieme un’identità, queste presenze che si muovono nello spazio, sembrano tutte scene teatrali. L’altro lavoro è quello del cimitero monumentale di Staglieno a Genova che darà vita a una mostra a Palazzo Ducale in novembre. Il progetto si chiama Vita nova. Quando ho visto quei bassorilievi con quei veli, io le avevo già fatte sulle persone vive quelle cose, ho trovato quello che avevo bisogno di cercare. Quando ho visto questo, ho detto «ok, ci siamo».

Durante l’intervista Franco Fontana ha tirato fuori un libricino di 36 pagine, con un campionario di immagini e lavori per illustrare ogni tanto qualche discorso che faceva. Una specie di biglietto da visita strutturato, con pubblicazioni, copertine, pubblicità, manifesti, giudizi critici. Alla fine l’ha regalato all’intervistatore, con dedica arricchita da una stella cometa a far da guida.

Franco Fontana e Antonio Politano nel corso dell'intervista a Palazzo Franchetti, Venezia

Chi è

Nato nel 1933 a Modena, città dove si riscontra già dall’inizio del Novecento una tradizione fotografica radicata, Franco Fontana si avvicina alla fotografia nei primi anni Sessanta, secondo un percorso comune a molti della sua generazione, ossia attraverso il mondo degli amatori ma in una città che è culturalmente molto attiva, animata da un gruppo di artisti di matrice concettuale, seppure ancora agli esordi, tra cui vi sono Franco Vaccari, Claudio Parmeggiani, Luigi Ghirri e Franco Guerzoni. Il lavoro di Franco Fontana condivide con questa corrente il bisogno di rinnovamento e di messa in discussione dei codici di rappresentazione ereditati, in campo fotografico, dal Neorealismo, ma pone particolare attenzione e cura anche agli esiti visivi e alla componente estetica della sua ricerca. Nel 1963 avviene il suo esordio internazionale, alla 3a Biennale Internazionale del Colore di Vienna. Nelle fotografie di questo primo periodo si vedono in nuce alcuni di quelli che diverranno i suoi tratti distintivi. Soprattutto, c’è una scelta di campo - per il colore - decisamente controcorrente rispetto alla maggioranza dei suoi colleghi. Nel 1970 Franco Fontana scatta un’immagine-simbolo del suo repertorio, a Baia delle Zagare, in Puglia: una composizione pulita, ritmata da fasce di colore, giocata su pochi toni cromatici, essenziale, sintetica, che sarà impiegata per una campagna del Ministero della Cultura Francese. Nel 1979 intraprende il primo di una lunga serie di viaggi negli Stati Uniti: Fontana non approda a nessuna rivelazione, bensì applica il suo codice linguistico, ormai consolidato, a un ambiente urbano altro, rispetto alla sua Modena, ma non per questo alieno o incomprensibile. Qualche anno dopo, nel 1984, inizia la serie Piscine: porzioni di sinuosi corpi di donna (e a volte d’uomo), esaltate da colori squillanti, in uno spazio conchiuso, sospeso, di cui spesso non vediamo i confini. Nel 2000 inizia la serie dei Paesaggi Immaginari, in cui l’invenzione sul reale arriva ai massimi livelli, rendendo chiaramente manifesto il sottile inganno teorico sotteso alla produzione precedente. In questo caso, il fotografo, che non disdegna la tecnologia digitale, riafferma la propria libertà interpretativa della realtà tramite l’immaginazione. La sua lunga carriera è costellata di riconoscimenti, premi e onorificenze in tutto il mondo, sono più di quattrocento le mostre in cui sono state esposte le sue fotografie e più di quaranta i volumi pubblicati.