Premio Kapuściński

Ferdinando Scianna di riconoscimenti nella sua carriera ne ha collezionati molti. Quello che considera il suo maestro, Henri Cartier-Bresson, diceva che aveva un occhio da pittore. Lui gli rispondeva che, piuttosto, riconosceva di essere, o di voler essere, uno strabico con un occhio attento alla fotografia e l’altro alla letteratura. È nato fotografo ed è diventato anche giornalista. È stato un migrante, uno che se n’è andato dalla sua terra, la Sicilia, e ha viaggiato e vissuto fuori: dal Sud al Nord d’Italia, da Parigi fino alla New York dell’agenzia Magnum, in cui è entrato trentuno anni fa, primo italiano a farne parte. Oggi, dal grande archivio della sua memoria, sta tirando fuori frammenti con cui si diverte a costruire percorsi. È capitato di recente con il mangiare, capiterà prossimamente con i ritratti. A lui è andato il Premio Kapuściński per la fotografia (un “premio per il reportage, per la capacità di raccontare luoghi e culture, di osservare da cronista e restituire da narratore”) istituito quest’anno accanto alle categorie dedicate alla scrittura nell’ambito del Festival della Letteratura di Viaggio.

Premio Kapuscinski 2013

Parliamo subito di reportage. So che il tuo interesse, quando si tratta di raccontare, è doppio. Da una parte c’è la fotografia, dall’altra c’è la parola scritta. Come ti regoli, come convivi con queste due modalità espressive?

In realtà quello che mi interessa è raccontare le cose attorno a me, le cose che mi appassionano, le cose che mi indignano, le cose che mi piacciono. Per me fotografia e racconto non sono scissi. Negli ultimi tempi ho avuto dei problemi di deambulazione, questo probabilmente mi ha portato più a scrivere. Ma non l’ho trovata una cosa stramba, alla fine mi ci sono ritrovato dentro, perché è la continuazione della stessa storia con altri mezzi. Pensa che il mio primo libro, avevo vent’anni, è stato pubblicato insieme al mio angelo paterno, Leonardo Sciascia. Già allora la dimensione del racconto era implicita. Aveva una scrittura di carattere narrativo. Per me la fotografia che non è racconto non so cosa diavolo sia. Ogni immagine può dire un testo ed è il testo che ha in testa quello che la sta facendo e che poi ci mette quello che la sta guardando. Questo testo a volte affiora. Scrittura e fotografia non si escludono. Io nasco fotografo e mi sento fotografo, però ho fatto il giornalista per venticinque anni, scrivendo anche. Mi ricordo che Sciascia, mettendomi in guardia, mi disse “stai attento che te ne può venire una schizofrenia”. Ma io questa cosa l’ho sempre esorcizzata considerandomi un fotografo che scrive. I fotografi hanno una maniera un po’ diversa di scrivere, da questo punto di vista per esempio Kapuściński è per me impressionante - e naturalmente non solo per me - è un punto di riferimento e un maestro, perché io penso che Kapuściński abbia una straordinaria scrittura da fotografo. Nel senso che arriva alla complessità del racconto e del reportage attraverso l’accumulo dei dettagli, l’esperienza diretta del dettaglio vissuto sulla cosa reale.

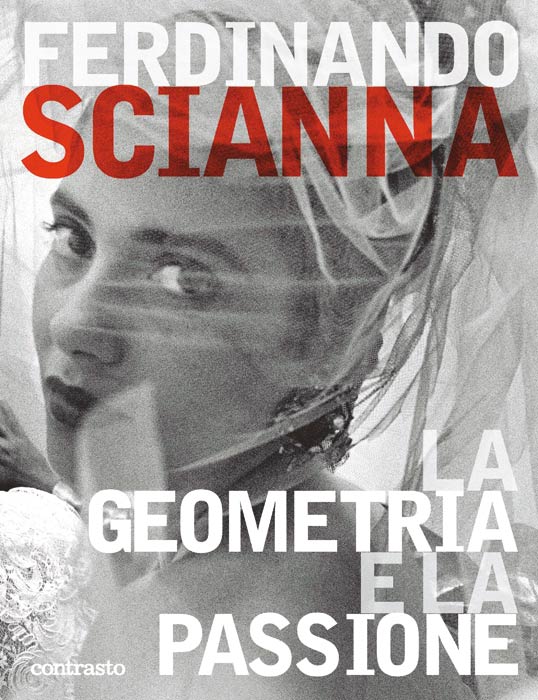

Ferdinando Scianna, La geometria e la passione - Ed. Contrasto

Le foto per raccontare.

Sì, non mi interessa la bella fotografia, mi interessano le fotografie che raccontano qualcosa, è allora che raccontano il mondo. Naturalmente, dire reportage e dire fotografia per me è la stessa cosa, dire viaggio e dire fotografia è la stessa cosa. Paolo Monti diceva che le fotografie si fanno con i piedi. Io l’ho capito benissimo, da subito, e ancora di più quando i piedi non sono stati così disponibili all’avventura. Perché un fotografo cerca. Un pittore può andare a vivere in una casa sulla scogliera e riproporre immagini della sua esperienza. Un fotografo le proprie immagini le trova. È questo che fa il fotografo. Guarda il mondo e ogni tanto ne riconosce un istante significativo, significativo sul piano del racconto, e naturalmente tanto di più la forma lo accompagna tanto di più e di più significante viene raccontato. Insomma, per me foto e racconto è veramente un sinonimo. Non ho mai pensato alla fotografia altrimenti che così.

Ferdinando Scianna, Piccoli Mondi - Ed. Contrasto

Hai usato delle espressioni care a Cartier-Bresson…

Cartier-Bresson era mio maestro ancor prima di conoscerlo. Poi ho avuto il privilegio di diventare suo amico. Ci sono stati dei periodi in cui si pensava a Cartier-Bresson come una specie di esteta dell’istante. L’ho sempre considerata una stupidaggine clamorosa. Dopo una sua mostra a New York, un critico scrisse al gallerista congratulandosi per aver fatto una mostra con immagini brutali. Molto tempo dopo qualcuno le ha trovate estetizzanti. Basta, per esempio, guardare i suoi ritratti, che secondo me sono straordinari, e si capisce che l’idea del racconto è proprio implicita nella sua fotografia, perché il ritratto non è possibile se tu non hai una relazione con la persona, quindi con il fatto, quindi con il racconto di una persona. Un ritratto è un tentativo di racconto di una persona. È un racconto di un uomo dentro una certa situazione. A volte sono uomini famosi, a volte sono uomini che famosi non sono affatto, ma sono uomini e tutti quanti ti raccontano la loro storia. Il mio prossimo libro sarà un libro di ritratti.

© Ferdinando Scianna / Magnum Photos / Contrasto

È una ricerca dai tuoi archivi o un progetto nuovo?

No guarda, io ormai faccio poche fotografie. Non sono rimasto assatanato. Invidio i miei amici come Berengo Gardin o altri. Probabilmente, a un certo punto, è subentrata una sorta di stanchezza anche fisica, perché come dicevamo le foto si fanno con i piedi e la fotografia ha anche una dimensione ahimè sportiva. A un collega, che ama il paesaggio, ho detto scherzando “guarda io sono bressoniano, hai presente l’istante decisivo?, ma non sono più così reattivo come prima, mentre sto facendo una foto magari quelli lì, i soggetti dentro l’immagine, se ne vanno. Questo si chiama paesaggio”. Tornando al libro su cui sto lavorando, è uno di quei libri che si fanno quando hai settant’anni, hai fotografato per cinquanta e allora ti accorgi che una delle tue ossessioni sono state le persone. Mette insieme la memoria, ma anche questo rapporto intenso con le persone: trecentocinquanta ritratti, su ciascuno dei quali ho scritto un testo. È un racconto, ancora una volta sono frammenti di reportage sulle persone. Uscirà presto, l’anno prossimo.

© Ferdinando Scianna / Magnum Photos / Contrasto

Sempre bressoniano, dunque. Tra i suoi tanti insegnamenti, ne rintracci uno in particolare?

Cartier-Bresson è stato soprattutto l’iniziatore di una rottura che io trovo abbastanza anarchica della fotografia, nel senso che ha portato lo sguardo del reportage non verso le cose diciamo così importanti, quelle che fanno la storia, ma verso la vita. In definitiva la storia, mentre i carri armati russi entrano a Praga, la fa anche qualcuno che vuole continuare a raccogliere le pere con i russi in casa perché poi i russi se ne vanno, oppure restano, ma le pere se sono da raccogliere, quel giorno bisogna comunque raccoglierle. E quella lì pure è storia, è vita. Stai raccontando un mondo, anche quando racconti uno che sta in cucina oppure uno che raccoglie pere. Lì c’è l’aria del tempo, forse di più di quanto non ci sia nei grandi avvenimenti.

La vita quotidiana.

Il dettaglio della vita quotidiana, perché la vita è fatta di tante cose. A volte siamo, che ne so, afflitti per la situazione economica, o per quella politica. Poi ci occupiamo di quello che si mangia oppure di cosa ha fatto la Juve. Va bene anche questo.

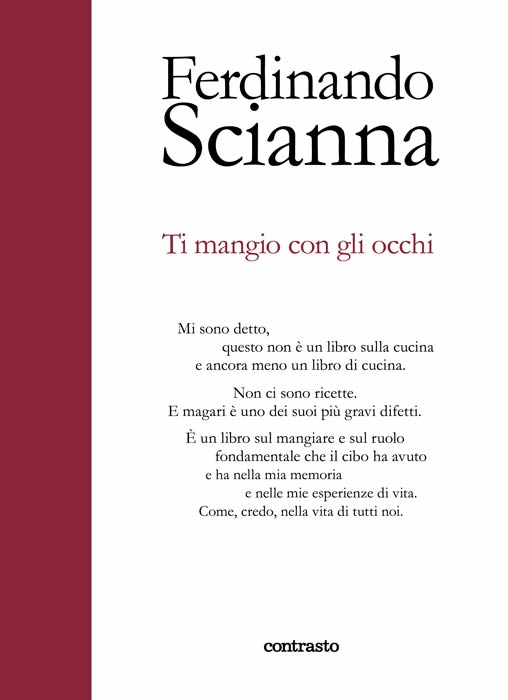

Ferdinando Scianna, Ti mangio con gli occhi - Ed. Contrasto

A proposito del mangiare, che ruolo ha giocato la memoria nel tuo ultimo libro Ti mangio con gli occhi?

In realtà io non ho fantasia, i fotografi non possono occuparsi di cose che non stanno davanti a loro. Mi interessa di più semmai, per quanto riguarda la forma, la parola inventare, che vuol dire trovare. Diciamo che fotografia è trovare, uno non inventa niente. Il fotografo guarda il mondo e schiaccia il bottone quando gli sembra che quell’istante sia significativo. In definitiva racconto solo e sempre quello che sono. Uno racconta soprattutto i fatti suoi, invecchiando si rende conto di quanto questa coincidenza tremenda e anche drammatica, della fotografia con la memoria, prenda sempre più importanza nella tua vita. Ricordare è quello che sei e nello stesso tempo tu ricordi per te e ricordi per gli altri. La prima impressione per quanto riguarda questo libro è che la gente mi ha detto “ah, mi ha fatto ricordare tante cose”. Non è che fossero necessariamente siciliani, la memoria è un fatto di tipo collettivo. La tua memoria è la memoria di tutti. Questo libro è pieno di cose che riguardano il cibo, ma non mi pare che sia un libro di cucina. È un libro di memorie, di esperienze, di considerazioni che uno elabora attorno al mangiare, perché il mangiare è una lingua. Quando io vado a fare un reportage in un posto dove non sono mai stato, la prima cosa che faccio è che mangiare un fritto da una friggitoria per strada e mi pare che, anche se non riconosco la lingua, se mi metto in bocca il sapore di quello che hanno quelli intorno a me, posso capire meglio.

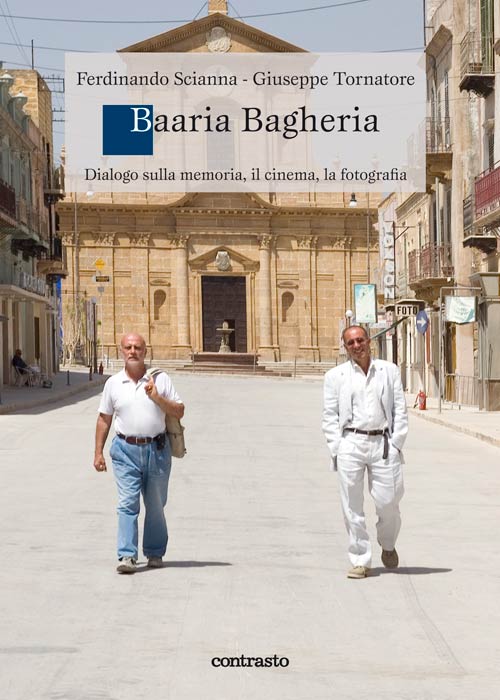

Ferdinando Scianna, Giuseppe Tornatore, Baaria Bagheria - Ed. Contrasto

Hai viaggiato molto, hai lasciato il luogo di origine per migrare. A proposito di identità, se ce n’è una, tu ora di dove sei?

In realtà, è una cosa circolare. Una ricercatrice che se ne occupa, Giuliana Bruno, nel suo Atlante delle emozioni dice “sono andata via da Napoli e adesso insegno a New York e pensavo che la mia vita fosse un processo di separazione dalle mie origini”. Ma, come dice Walter Benjamin, probabilmente uno viaggia tanto per capire meglio la geografia del luogo da cui è partito. Per quanto riguarda l’identità, la cosa è complicata. Uno cerca un’identità fuori dalla propria territorialità, una frase di Ernesto De Martino dice “soltanto se si ha un villaggio della memoria, si può fare un’esperienza cosmopolita”. Come puoi capire New York, se tu non sai che vieni dall’altra parte? In definitiva, quando ho fatto la mia prima mostra diciamo antologica l’avevo chiamata “Sicilia e dintorni” e tra le foto c’erano anche foto del Giappone, perché comunque il mondo è sempre fatto dai dintorni del tuo nucleo esistenziale, di quella che è stata la tua esperienza mentale e sentimentale della tua infanzia. Da bambini si riempie una specie di cassapanca dalla quale poi continui ad attingere, a cercare un metro per misurare le cose, il mondo, te stesso.

© Ferdinando Scianna / Magnum Photos / Contrasto

Oggi che tipo di fotografia ti interessa?

Io sono in forte perplessità intorno all’evoluzione della fotografia. Penso che la vicenda storica della fotografia, che nasce in epoca positivista con l’esigenza di misurazione e conoscenza del mondo (io l’ho scelta per questo), non corrisponda più alla dimensione culturale di oggi. Gli uomini hanno vissuto qualche milione di anni senza la fotografia, probabilmente possono cavarsela di nuovo senza la fotografia. Quello che sicuramente non può scomparire è l’esigenza appunto di esplorare, di sperimentare, di capire il mondo e, attraverso il mondo, se stessi. Di indignarsi, di vedere le differenze o le affinità. E in questo la parola e la fotografia vanno insieme. La fotografia concettuale o estetica non mi interessa, nel senso che non puoi guardare a una fotografia come guardi un quadro. Perché il quadro è nel talento di chi lo ha fatto, invece la fotografia per quanto straordinaria possa essere è sempre soprattutto il reperto di qualche cosa di reale che in quell’istante era davanti al fotografo. Se no, non avremmo le foto sulle carte d’identità e non avremmo in tasca le foto del proprio figlio, della madre che è morta. Perché sappiamo che sono un pezzo di esistenza.

Ferdinando Scianna, Note - Ed. Contrasto

Che importanza dai alla forma?

La forma di un’immagine, come probabilmente di qualunque cosa, è quella che porta alla sua giusta temperatura quello che si dice. Se non c’è forma non c’è nulla, però la forma per sé non conta niente. Naturalmente ogni maniera di scrivere, fotografare, cantare, è diversa. E ciascuno cerca di dare la propria piccolavoce a quello che racconta. Non c’è niente che non abbia forma. Se sei al mercato e dici “mi dia un chilo d’uva”, l’uva si differenzia dalle pesche anche perché ha la forma dell’uva. Se tu dici, per esempio, “quando ogni tanto faccio una passeggiata, mi siedo su questa panchina che davanti ha una siepe e penso a cosa possa esserci là dietro”, dopo un po’ la gente si rompe le scatole; mentre se tu dici “sempre caro mi fu quest’ermo colle” hai portato il tuo rapporto con te stesso e con il mondo a un livello di qualità anche della forma, hai fatto diventare il linguaggio musica. Tutti i linguaggi, per essere di qualità elevata, hanno bisogno di una dimensione formale. La fotografia è comunque uno strappo di un momento della realtà, la grande fotografia è quella che si mette di fronte ad una realtà e attraverso lo sguardo ne coglie non solo il senso storico o aneddotico ma quello della forma. Io sostengo che le fotografie non le fa il fotografo. Quando un fotografo diventa artista per me c’è, in un certo senso, un malinteso. Io arrivo ad accettare la definizione di autore, ma trovo sostanzialmente che un fotografo sia un interprete, è come un pianista. Il fotografo interpreta il mondo, lo guarda, lo racconta, ne recupera dei frammenti che possono fare a poco a poco, nel tempo, un racconto. Se gli altri si riconoscono in questi frammenti, bene, missione compiuta. Noi viviamo nel caos della vita, attraverso la fotografia cerchiamo senso. Il senso è la forma e la forma dà senso, come diceva ancora una volta Cartier-Bresson.

Un momento della premiazione, con Ferdinando Scianna e Antonio Politano © Stefania Perrone