All about light

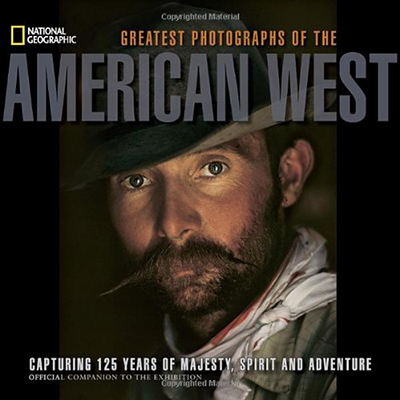

William Albert Allard

William Albert Allard è stato ospite dell’ultima edizione di Cortona On the Move, festival dedicato alla fotografia in viaggio. In quell’occasione, Alice Politano - volontaria dalla prima edizione alla rassegna toscana - lo ha incontrato e gli ha posto alcune domande preparate insieme al padre, Antonio. Da allora è rimasta in contatto con “Bill”, che è stato generosissimo nelle risposte e ha raccontato con passione cinquant’anni di fotografia e giornalismo trascorsi all’ombra del colosso National Geographic.

Alice Politano e William Albert Allard durante l'intervista

Lei è stato un personaggio fondamentale per il National Geographic e per il mondo della fotografia per quasi cinquant’anni. Le sue fotografie degli Amish di Lancaster in Pennsylvania,quando era stagista nel 1964, sono state considerate come un punto di svolta nell’evoluzione della rivista dal punto di vista fotografico. Lei ha contribuito a 42 articoli del National Geographic da fotografo, freelance o a contratto, e giornalista. A proposito di lei e del National Geographic, David Alan Harvey ha detto: «quando sei arrivato lì, Bill, pubblicavano foto di gente con maglioni rossi che indicavano le Cascate del Niagara con il dito. Erano foto-cartolina. Tu hai fatto si che la rivista diventasse diversa. La rivista, così come è oggi, non esisteva finché non sei arrivato tu». Che cosa significava e cosa significa lavorare per il National Geographic?

Innanzitutto, apprezzo molto i commenti del mio amico Harvey, è davvero un buon amico. Dunque, cosa significa per me lavorare per il National Geographic? Il mio rapporto con National Geographic ha avuto i suoi alti e bassi. C’è stato un periodo di circa tre anni e mezzo in cui non ho potuto lavorare per loro perché non mi chiamavano, ed è stata colpa mia. Avevo fatto alcuni commenti che erano corretti ma sono stati fatti alle persone sbagliate, nel momento sbagliato, nel luogo sbagliato. Ma in sostanza il National Geographic per me è stato una risorsa fantastica. Ho lavorato per altre riviste, negli Stati Uniti e all’estero. Le riviste per cui ho lavorato in America non esistono più, ma nessuno nel settore, e il mio amico Harvey sarebbe d’accordo con me, nessuno ha mai dato ai fotografi la stessa risorsa di tempo che ha dato il National. E che ancora dà. La durata dei nostri incarichi è stata compressa ora, una storia su cui quindici anni fa avrei passato quattro o cinque mesi, ora sarei fortunato ad avere sei settimane per svilupparla, perché è un momento difficile per l’industria della carta stampata. Quotidiani e riviste, tutti lottano per sopravvivere, ma il National Geographic è ancora l’unico giornale che ti manda a fare del fotogiornalismo e ti dà il tempo per farlo. Quindi è stata una incredibile risorsa per me. E non è solo una questione di tempo, è anche il coinvolgimento. Sei molto coinvolto quando lavori per il National Geographic. Ti incontri con il tuo photo-editor, vi sedete, prendi le tue migliaia di foto e le scarichi e magari diventano cinquanta quando le mostri al top editor. E poi sei coinvolto anche nella fase del layout ed è molto importante perché qui è dove si decide come le tue foto saranno utilizzate. Ora siamo un po’ meno coinvolti in questa fase di quanto non fossimo prima, ma va ancora molto bene. È stata una risorsa fantastica per me. E ancora non ho finito!

© William Albert Allard, Stan Kendall, Nevada 1979

Lei è uno dei pochi fotografi della sua generazione la cui intera produzione è a colori. È stato chiamato un pioniere della fotografia a colori. Lei ha detto «la fotografia è sostanzialmente luce. La fotografia a colori ha a che fare con la luce, il colore della luce. Nella mia fotografia colore e composizione sono inseparabili. Io vedo a colori».

Sostengo ancora questa affermazione che ho fatto, ma trovo sempre difficile parlarne. Io mi rapporto al colore, credo di sentire il colore. Penso che siamo tutti intuitivi riguardo alla nostra reazione ai colori. Quando guardo, quando faccio una foto, e molto spesso non c’è il tempo di sedersi a studiare, accade tutto lì, sul momento. Accade così, tu fai la tua selezione. Ogni volta che fai una foto, è come mettere insieme un puzzle con tutti i suoi pezzetti: si tratta di cercare di mettere i pezzi giusti al posto giusto così da completare il puzzle. E la cosa bella è che tu lo fai a modo tuo, io lo faccio a modo mio, altri ancora in un altro. E non c’è un modo migliore in assoluto.

© William Albert Allard, Three girls in Little Floyd Lake, northern Minnesota, 1995

Nella sua biografia si legge che lei è un fotografo di persone. Altri hanno scritto che il suo «stile esige che si entri nelle case e nei cuori della gente; guadagnando la loro fiducia, è stato in grado di catturare momenti, con la guardia abbassata, e di rivelare la profondità della natura umana come non si era mai visto prima sulle pagine del National Geographic».

Lo prendo sempre come un gran complimento quando qualcuno dice che il mio lavoro ha cominciato a dare un nuovo aspetto al National Geographic, a farlo andare in una direzione leggermente diversa. Ma è stato per un semplice motivo: le mie foto contenevano una certa intimità. E Harvey aveva ragione: il National Geographic degli anni ‘50 e ‘60 era il genere di foto delle cascate del Niagara e i turisti con i maglioni rossi, e il fotografo che prendeva parte ai loro barbecue, e il genere di foto-cartolina, molto statiche. E infatti uno dei maggiori editori della rivista aveva lanciato un messaggio al reparto foto: voleva delle cartoline placcate in oro. Perciò se mi si attribuisce questo merito, lo apprezzo molto, perché quando sono uscito dall’Università del Minnesota, uno studente, avevo 26 anni, ero sposato e avevo quattro bambini e avevo un gran bisogno di lavorare. Così mi trovavo a Washington D.C. e qualcuno ha visto il mio portfolio e ha chiamato il direttore della fotografia del National Geographic: «dovreste dare un’occhiata a questo tipo, è un bravo fotografo di persone». Così sono andato il giorno dopo e ne sono uscito con un contratto a termine per l’estate e il direttore della fotografia mi disse: «se riesci a trovare qualcos’altro, fai meglio a prenderlo perché non ti pagheremo granché. E io non ero uno sbruffone, ma diciamo un tipo fiducioso. E così dissi, mi uscì proprio dalla bocca: «sono stato al verde, sono stato povero per cinque anni, altri tre mesi non mi uccideranno, e magari potreste decidere di tenermi». Ed è così che è andata.

© William Albert Allard, Acosia Red Elk, Indian Princess, at rodeo, Pendleton, Oregon, 1998

Lei è sempre alla ricerca di «ciò che accade ai margini». Ha detto: «credo che le foto migliori siano spesso ai margini delle situazioni. Credo che fotografare le situazioni non sia neanche lontanamente interessante come fotografare i margini».

Sì, è proprio vero ed è vero con spettacoli di band, compagnie di ballo, partite di calcio. Mi piace essere ai margini dell’evento stesso. Pensa ai quadri di Degas: non si pone mai di fronte alla sala da ballo, forse solo una volta o due, ma in genere è ai bordi del palcoscenico, dove le ballerine si stanno preparando. Quando ho fatto un servizio sulla musica blues per National Geographic nel 1998, volevo sempre stare dietro, non in platea di fronte alla band, è noioso. Volevo stare dietro, dove succedono cose che sono secondarie rispetto allo spettacolo, ma molto importanti dal punto di vista visivo.

© William Albert Allard, Model waiting backstage, Paris, 1988

Oltre a fotografare, lei scrive. Qual è il rapporto tra la sua fotografia e la sua scrittura? Crede che le due forme di espressione siano compatibili? Parola e immagine insieme possono comunicare in maniera più potente che l’una o l’altra da sole? Oppure una prevale in qualche modo sull’altra? E comunque, la fotografia è più urgente perché deve essere fatta al momento, mentre la scrittura può arrivare più tardi ed essere dunque più lenta?

L’ultima parte della domanda è molto perspicace, è una domanda molto bella. Ho lavorato di più su storie di cui non ero anche l’autore del testo che quelle di cui lo ero, perché non volevo diventare un tipo di fotografo-scrittore generico. Volevo scrivere solo le storie che davvero mi interessava scrivere e ora voglio fotografare solo le storie che davvero mi interessa fotografare. Ma quando ho lavorato con altri, ho visto delle persone che non si immergevano realmente nel loro soggetto; voglio dire, alcuni di quei giornalisti lavoravano seduti sulla veranda del loro albergo con un gin e tonic. L’unico modo di scrivere che conosco è sperimentare di persona. Sono convinto che parole e immagini di pari forza, insieme sono ancora più forti che singolarmente. Assolutamente, questo può essere un matrimonio stupendo; ma è come fare una proiezione di immagini con musica: devono essere tutt’e due molto buone. Della buona musica non può sostenere delle cattive immagini, restano sempre brutte immagini e viceversa. Ed è lo stesso con le foto. Nella pratica, nell’agire sia come giornalista sia come fotografo, c’è un’immediatezza del fotografare. La fotografia non può aspettare, la scrittura sì. Ma d’accordo, la scrittura può avvenire in seguito, ma su che basi? Hai il tempo di prendere appunti? Hai un registratore? Ho sempre odiato avere un registratore. Come giornalista devi avere un buon orecchio; come fotografo devi avere l’occhio, ma chi scrive deve avere il giusto orecchio. Cos’è che ha appena detto? Mi serve quello che ha detto, lo voglio, non posso dimenticarlo. E per questo ho dei tovaglioli di carta che riesco ancora a leggere su cui scrivevo appunti con un pennarello, e buste da lettere. Quindi, per poter fare tutte e due le cose, prima di tutto devi saperle fare tutte e due. Che senso ha essere un giornalista così così? Fallo fare a qualcun altro, è meglio. Ovviamente puoi offrire alla rivista, o a chiunque ti dia il lavoro, due persone al prezzo di una, economicamente ha un senso. Ho sempre pensato che i giornalisti fossero decisamente sottopagati rispetto ai fotografi. Per me lo scrivere bene è un lavoro duro; per me la fotografia è molto più semplice.

© William Albert Allard, Buffalo in the Snow

Il suo primo libro è Vanishing Breed, pubblicato nel 1982 (“un classico” per Associated Press, nominato per l’American Book Award, vincitore del Wrangler Western Heritage Award e della Leica Medal of Excellence). Più di trenta anni fa, quando lo stile di vita dei cowboy stava già scomparendo. Cosa ha significato per lei questo lavoro?

È interessante quello che dici, trent’anni fa questo mondo era già in via di estinzione e sta continuando a estinguersi. Ma, d’altro canto, credo che esisterà per sempre. Ci sarà sempre quel ragazzo o quella ragazza laggiù con una corda e un cavallo che vivono in un ranch e fanno quel tipo di lavoro. Per me è stata una specie di storia d’amore che mi è semplicemente capitata. Il Montana, il Nevada, le montagne mi si sono svelate così. Io sono cresciuto in un paese piuttosto piatto: praterie, bei laghi, sì, ma niente montagne. E una volta che sono arrivato lì e ho visto quelle montagne, quegli spazi, credo di essere un po’ un romantico, ho pensato: voglio fare questo, voglio assolutamente lavorare su questo. Per qualche anno ho anche avuto una casetta in quei luoghi. Sono diventato un associato nel dipartimento di scrittura creativa dell’Università del Montana. È stata la prima cosa importante che ho continuato, la prima cosa in tutta la mia carriera che ho continuato. Ho fatto un buon lavoro nei Paesi Baschi, davvero un bel lavoro, ma non mi sono mai deciso a tornare in Spagna o in Francia per continuarlo. Guardando indietro, forse avrei dovuto. Quando diciamo “continuare” quasi ogni fotografo nella propria mente pensa a un libro a una raccolta del suo lavoro in un libro. Io non ho mai creduto in quello che chiamo un libro lampo su un incarico, anche se ne ho pubblicato uno sul mio lavoro sui Paesi Baschi; ma il lavoro è stato pubblicato trent’anni dopo che l’avevo fatto, dunque non è un libro lampo. Questo è ciò che è diventato per me, qualcosa tipo: devo andare a ovest, devo andare in Montana, devo andare in Nevada, potrei anche andare in Italia, in qualche altro posto, ma pensavo continuamente a che tipo di storia potevo immaginare che mi avrebbe portato a ovest. Ma poi sono arrivato al punto in cui ho ritenuto che la mia fotografia non stesse crescendo. Pensavo: non si può andare sempre allo stesso pozzo a prendere l’acqua, a prendere l’ispirazione per un soggetto. Arriva il momento in cui devi andare altrove. Non significa che devi buttare via quello che hai, non amarlo più.

© William Albert Allard, Buckaroo T. J. Symonds, IL cow camp, Nevada, 1979

E così?

Non sono molto organizzato nei miei processi mentali, mi sono ritrovato a gravitare a sud. Il lavoro che mi ha davvero fatto voltare pagina è stato il Perù. Avevo fatto un lavoro in Costarica, avevo fatto un lavoretto in Messico, poi ho saputo che National Geographic voleva fare una storia in Perù. Non ne sapevo molto, non ero mai stato in Perù, ma ho pensato: devo avere questo assignment, devo andare in Perù. E l’ho fatto e ha cambiato la mia vita, letteralmente: dal punto di vista professionale, da quello personale, sia in meglio sia in peggio. Quando sono tornato dal Perù, la prima volta, avevo fatto un migliaio di foto, moltissime. Poi sono tornato. Il resto della mia vita era tutto scombinato: mio fratello si era ucciso, il mio matrimonio stava andando in pezzi. Stava andando in pezzi prima di partire per il Perù e quando sono andato in Perù mi sono innamorato. Mi sono sposato un paio di anni dopo, ho perso la casa; tutti i fattori di stress che si possono avere io li avevo. Ho anche perso il lavoro, si è assommato tutto insieme: sono andato al seminario annuale dei fotografi del National Geographic, un incontro che non era aperto ai free-lance, ma non l’avevo capito, avrei dovuto capirlo e avrei dovuto tenere la bocca chiusa. Stavano tagliando le tariffe aeree di prima classe per i fotografi: «dobbiamo fare economia, non viaggeremo più in prima classe», eccetera. E io mi sono alzato e ho detto qualcosa del tipo «non mi interessano le tariffe aeree di prima classe, mi interessano le foto di prima classe» e questo non è piaciuto per niente, e ha avuto come conseguenza tre anni e mezzo senza lavoro. Comunque con il Perù mi sono anche spostato su una diversa tavolozza di colori. Quando lavoro nel West certo non sono solo bianchi e neri, non è il grigio. Ma lì, in Sud America, c’è una tavolozza di gran lunga più luminosa di ovunque mi sia trovato: in Costarica, in Perù sono tutti colori meravigliosi. E questo è stato un grande cambiamento.

Esplorando le comunità isolate degli Amish e degli Hutterites, illustrando a fondo la vita dura del cowboy americano, o rivelando la bellezza tranquilla dei laghi del Minnesota, lei ha contribuito a raccontare l’America nella sua diversità. Dai rodeo ai cantanti blues, dal Mississippi di William Faulkner al baseball della lega minore, lei ha rivolto la sua macchina fotografica verso pezzi di patrimonio e tradizione culturale che sono spesso trascurati. Attraverso i suoi ritratti dell’America, lei sente di aver contribuito a costruire un ritratto dell’America?

Non la vedo proprio in questi termini. Mi ricordo quando ho letto per la prima volta da qualche parte che ero considerato un fotografo americano. Ho pensato: ehi, aspettate un attimo. Ho un passaporto, con dei timbri sopra, sono stato in qualche altro paese. In realtà, in tutta la mia carriera fino ad oggi, ho trovato cose nel mio paese che sentivo di voler fotografare, che ho pensato, visualmente, di voler fare. Tutto è cominciato con l’ovest americano, e grazie al West ho incontrato gli Hutterites, e grazie agli Hutterites mi sono innamorato del Montana. Poi ho fatto altri soggetti, la lega minore di baseball, e li considero tutti delle micro-culture. Se mi avessero chiesto di fare la lega maggiore, probabilmente non l’avrei fatto, perché quelli sono certi stronzi, fanno tanti di quei soldi. Beh, non sono tutti stronzi, ma nella lega minore i ragazzi non hanno ancora fatto abbastanza soldi da diventare stronzi, puoi allungare una mano e toccarli, i giocatori sono accessibili, tutto è su un piano molto più normale; comunque, si tratta di una micro-cultura. I cowboys sono sicuramente una micro-cultura, come gli Amish, il mio primo assignment. E grazie agli Amish sono arrivato a fare gli Hutterites perché nel 1969 il National Geographic mi ha contattato, ero free-lance, e mi hanno detto: qualcuno ha suggerito di fare un lavoro sugli Hutterites, ma non ne sappiamo nulla. Vuoi andare a dare un’occhiata? Erano gli anni in cui avevano ancora i soldi per mandare la gente solo in esplorazione, e dato che avevo fatto il lavoro sugli Amish, che è un gruppo anabattista (ne abbiamo tre in America, anabattista significa che non sono battezzati alla nascita, ma prendono la decisione più tardi, quando sono dei giovani adulti).

Ma gli Amish, quelli con cavallo e carretto, nessuna macchina, vivono come agricoltori individuali. Mentre gli Hutterites vivono in colonie, fanno vita in comune. Così ho accettato di andare a vedere e sono andato in Canada, nelle tre provincie canadesi dove ci sono gli Hutterites. Sono andato nel mio stato, il Minnesota, poi nel South Dakota e nel Montana. Sono andato e lì devi incontrare solo due persone: il predicatore e il boss; il nome ufficiale è il segretario, ma lo chiamano il boss, assegna tutti i lavori, paga tutti i conti. Se vai da questi due e dici «voglio venire a fare un lavoro sul vostro modo di vivere». Se uno dei due dice che non lo puoi fare, lascia perdere. Ti invitano a pranzo o a cena, sono molto gentili con te, ma poi sali in macchina e vattene perché non farai neanche una foto. Così sono tornato al National Geographice ho scritto una relazione dicendo «sì, credo che la storia possa essere molto interessante. Potrebbe essere più complicato che con gli Amish, perché loro vivono in queste colonie e bisogna convincere due uomini che va bene fare una storia su di loro, fare foto, perché in sostanza sono contrari a ogni forma di pubblicità». E al giornale è piaciuto come ho scritto la mia relazione e mi hanno detto «perché non scrivi anche?». Avevo già scritto una storia per loro. Così, ho accettato e sono andato a fare la mia storia sugli Hutterites, sia come fotografo sia come autore del testo. Ed è venuta una storia molto bella, molto, molto lunga. Di tutti i lavori che ho fatto nella mia carriera, questo è quello che mi è rimasto dentro, personalmente. Quando vado in Montana sto sempre nelle loro colonie, mi offrono la loro miglior casa, mangio insieme a loro, vivo con loro. Ero con loro quando ho perso mio figlio a causa di un melanoma nel 2005. Non ce l’ho fatta a tornare da lui in tempo. Se fossi stato in qualunque altro luogo, sarei impazzito. Così ho fatto il lavoro sugli Hutterites che ha dato vigore al mio amore per il soggetto del West in generale e ha dato inizio a un periodo in cui lavoravo spesso sia come fotografo sia come giornalista. È interessante il modo in cui le cose creano altre cose.

Le sue immagini sembrano a un tempo intime e senza tempo. Insieme al colore e alla composizione, qual è l’essenza della sua fotografia? La presenza di un sentimento? Un’intuizione emotiva nel ritrarre persone nel loro ambiente nativo?

È una domanda difficile e probabilmente potrei parlare troppo a lungo, quindi credo sia meglio dire che penso sia l’intimità. È questo ciò che voglio che le mie foto abbiano. Ritengo che se fai un ritratto bene, davvero bene, è possibile far conoscere la persona in quella foto a qualcuno che vive in un altro continente, o a qualcuno che non parla la sua stessa lingua ma che guarda la foto e sente di conoscere qualcosa di quella persona. È uno sforzo della fantasia. Ma a volte credo che ricordiamo le foto come ricordiamo una canzone, una musica, così per una ragione o per l’altra. E dato che amo così tanto la musica, anche questo è uno sforzo d’immaginazione. Ma mi piace pensare che sia così. Comunque, direi che è l’intimità.

Lei ha detto: «Liberati di ciò che è estraneo, liberati di tutto ciò che non ti serve». È un invito a semplificare? Può spiegare in che senso?

Penso della fotografia ciò che Hemingway era noto dire: «sbarazzati di quello che non ti serve». Lui ha realmente cambiato il volto della letteratura americana con la semplicità. Che sembra e può apparire facile, ma non lo è affatto. Ma questo è ciò che devi fare quando fai una foto. Non parlo da fotografo da studio, da fotografo da tavolino, ma come uno che esce e si confronta con il momento, un fotografo da documentario che non modifica niente, che prende la foto come viene. Non faccio nessun tipo di regia. Ti confronti con quello spazio, lo metti insieme: usi il tuo senso di equilibrio, di grazia, cogli il ritmo e lo fermi. Questo non vuol dire che una foto non può essere complicata, ma quando dico semplicità voglio che la foto sia accessibile a chi la guarda. Puoi ottenere delle foto davvero complicate che diventano difficili. Non significa che non siano delle belle foto, ma possono essere difficili da cogliere per chi le guarda. Io voglio che le mie foto siano accessibili e non possono essere complicate. Ma voglio liberarmi di ciò che non mi serve. È come per la buona scrittura, la buona scrittura è resa migliore da ciò che viene eliminato.

Parlando di ritratti, che connessione ha cercato tra soggetto e fotografo, al di là della barriera di una lingua non condivisa? Una comunicazione con corpi, occhi e attitudini? Il fotografo deve entrare in una relazione di fiducia con il soggetto. Lei ha detto: «I soggetti proiettavano qualcosa di loro verso di me, e diventava mio privilegio e mio piacere ricevere quel qualcosa, guardarlo, organizzare lo spazio in cui risiedeva, trovare quello che sembrava essere ordine nel caos e fare la foto». Lei ha detto che molte delle sue foto erano “date”, non “fatte”, “prese”, perché le persone la accoglievano nel loro spazio, la accettavano.

Sì, è esattamente la sensazione che ho, una sensazione che ho molto spesso: ho fatto questa foto, ma in realtà mi è stata data. Ci sono tre cose, che sono le tre cose più importanti nel mio modo di lavorare, e sono: accettazione, accettazione, accettazione. La questione non è avere accesso; l’accesso è necessario, ma puoi avere accesso senza essere accettato. Le persone possono lasciarti entrare ma desiderare che tu non ci sia. Invece quando hai accesso e sei accettato, ti fanno entrare nella loro vita. Con gli Hutterites, in particolare, è stato così. Ogni volta che faccio un ritratto, la cosa non è così sofisticata, così complicata. Mi avvicino a qualcuno e dico: «trovo il tuo viso molto interessante, mi piace il colore dei capelli, mi piacerebbe fare un ritratto». E, per tutti e due, è un po’ imbarazzante, è imbarazzante anche per me, io non faccio molta regia, mi piace com’è.

La serendipity quanto è importante? Cogliere l’opportunità di uscire, inseguire il soggetto, vagare per un paese, non cercando nulla in particolare, semplicemente lasciandosi la possibilità di essere aperto, guardare.

È esatto ed è la spiegazione più semplice. Vai in giro a cercare, nella tua mente stai davvero cercando qualcosa, ma trovi qualcosa di molto meglio e di così inaspettato (c’erano tre principi mitici del regno di Serendip che andavano in giro a cercare qualcosa ma trovavano qualcos’altro di molto più importante). E questa è la cosa più importante nel mio modo di lavorare. Ma ciò significa che il tuo lavoro non è mai finito, perché vuol dire che magari troverai realmente la tua foto dietro il prossimo angolo, così continui a lavorare. Ma devi concederti questa apertura. Io non vado mai in giro con un elenco di soggetti da cercare; ma, di nuovo è perché lavoro per una rivista che conosce il mio modo di lavorare e mi concede il tempo per farlo.

© William Albert Allard, Alf Harris and Aborigines, southern Australia, 1985

In una pagina del suo sito, è riportato questo suo pensiero: «Devi darci sotto sempre di più. Devi cominciare a cercare foto che nessun altro può fare. Devi raccogliere gli strumenti che hai e andare più a fondo.

La fotografia è così meravigliosa, ed è diventata talmente aperta: ci sono più fotografi ora di quanti ce ne siano mai stati, con i loro telefoni eccetera (per inciso, io non ho mai fatto foto con il cellulare, non voglio dire che siano brutte ma, non le ho mai fatte). Quando dico «devi fare foto che nessun altro riesce a fare», forse è un po’ un’esagerazione, ma voglio dire che non devi emulare qualcosa, devi davvero concederti alla situazione e non essere soddisfatto di quello che è il risultato più immediato, della cosa più facile. Continua a darci sotto, continua a spingere, certo non fino al punto di diventare autodistruttivo, ma tu vuoi che il tuo lavoro cresca, vuoi diventare un po’ migliore e lo puoi fare spingendoti un po’ oltre.

© Alice Politano, Allard Portrait

Chi è

William Albert Allard, figlio di un immigrato svedese, è nato nel 1937. Ha studiato alla Minneapolis School of Fine Arts e all’Università del Minnesota. È uno dei pochi fotografi della sua generazione la cui intera produzione è a colori. Lavora per il National Geographic come fotografo e giornalista freelance e a contratto, dal 1964. Nel corso della sua carriera al National Geographic, Allard ha prodotto 42 articoli per la rivista e numerosi libri. Il suo lavoro è apparso sulle più importanti riviste americane ed europee. Ha pubblicato numerosi libri - Vanishing Breed, The Photographic Essay, A Time We Knew: Images of Yesterday in the Basque Homeland, Time at the Lake: A Minnesota Album e Portraits of America. Ha collaborato con Magnum Photos, le sue foto compaiono in molte collezioni private e musei.