|

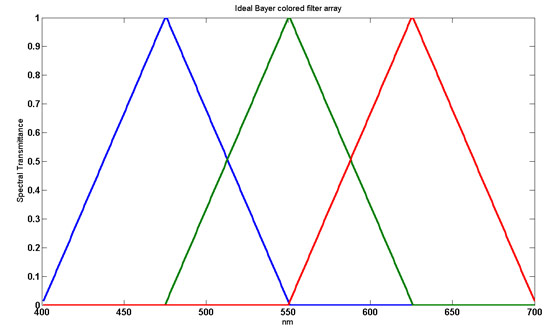

Trasmittanza spettrale dei filtri della matrice di Bayer

Nell'eXperience Dagli Spettri di Luce al Tristimolo abbiamo visto come la scelta di ridurre uno spettro a soli tre stimoli, nella banda del blu, del verde e del rosso, derivi in effetti dallo studio su come funziona l'occhio umano, ed abbiamo anche visto come l'occhio umano sia dotato di sensori cromatici (i coni) di tre tipi, ognuno dei quali “pesa” una zona dello spettro visibile con una così detta curva di sensibilità.

I filtri colorati schierati davanti agli elementi fotosensibili del sensore devono presentare curve di sensibilità con forme che permettano la massima discriminazione dei colori, minimizzando allo stesso tempo il fenomeno del metamerismo.

Le curve ideali che consentirebbero la massima discriminazione tra i colori sono quelle illustrate nella seguente Fig 11.

Fig 11: Curve ideali dei filtri di Bayer.

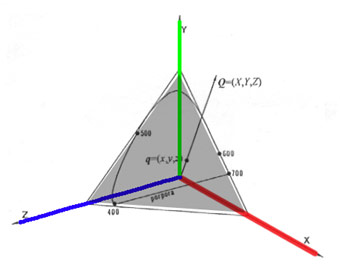

Se le Color Matching Function definite dalla CIE avessero questo andamento, allora il diagramma di cromaticità (Fig 12) avrebbe nello spazio la forma di un triangolo equilatero, e sul piano x-y la forma di un triangolo rettangolo isoscele.

Fig 12: Diagramma di cromaticità.

|

Nella Fig 12 sono evidenziati gli assi corrispondenti ai valori ottenuti pesando lo spettro con le curve di sensibilità. Se ad esempio consideriamo una luce monocromatica a 550nm, questa verrà pesata dalle tre curve fornendo per il blu e per il rosso valori nulli (a quella lunghezza d'onda le curve valgono 0) e per il verde valore massimo. Questo stimolo quindi corrisponderà al punto dove il triangolo grigio tocca l'asse verde. Una luce monocromatica intorno ai 580nm (la lunghezza d'onda alla quale le curve rossa e verde si incrociano) corrisponderà al punto medio del lato superiore destro del triangolo grigio con coordinate blu uguale a zero, rosso e verde uguale a 0.5. Quindi queste curve ideali sarebbero in grado di operare la massima discriminazione tra componenti cromatiche, in quanto sfrutterebbero appieno la superficie del triangolo teso tra i valori unitari dei tre assi.

Sovrapposto al triangolo grigio si vede in trasparenza il diagramma di cromaticità che deriva dalle Color Matching Function definite dalla Commission Internationale de l’Eclairage CIE che danno origine allo spazio di colore ed alle coordinate colorimetriche X, Y, Z.

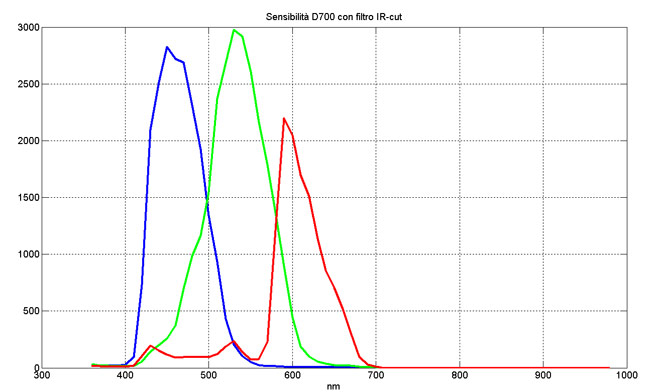

Misurando con l'opportuna strumentazione le effettive curve di sensibilità dei filtri della matrice di Bayer di una fotocamera Nikon D700 standard, si ottengono dati che si avvicinano abbastanza a quelli ideali (seppur definiti in modo qualitativo), come si può vedere nella Fig 13

Fig 13: Curve di sensibilità di una D700 non modificata.

Una cosa molto interessante di queste curve è la loro ottimizzazione rispetto al pericolo di introdurre ambiguità nella discriminazione cromatica. Ciascuna curva, nella zona di massima sensibilità, presenta una porzione potenzialmente poco discriminante in quanto piccole variazioni di lunghezza d'onda non forniscono differenze di livello significative (tratto quasi orizzontale). Per mantenere la capacità di discriminazione cromatica vengono in aiuto le curve degli altri colori. Se ad esempio al valore massimo del verde corrispondessero valori nulli del rosso e del blu, non si avrebbe alcun aiuto per migliorare la determinazione cromatica, ed invece in corrispondenza del massimo del verde le curve rossa e blu presentano un forte gradiente (pendenza) rispetto alla lunghezza d'onda che garantirà assenza di ambiguità nel determinare la cromaticità. Ugualmente succede intorno al massimo del blu dove rosso e verde sono addirittura in controtendenza, offrendo un discriminante cromatico molto raffinato. Va ricordato che, avendo misurato le curve di sensibilità su una fotocamera standard la forma delle curve di sensibilità è determinata anche da filtro IRcut e filtro di rimozione della polvere come già mostrato.

La conclusione di questa digressione iniziale sulle curve di sensibilità è che la Nikon D700 non modificata, cioè come viene messa in commercio, presenta ottime caratteristiche cromatiche.

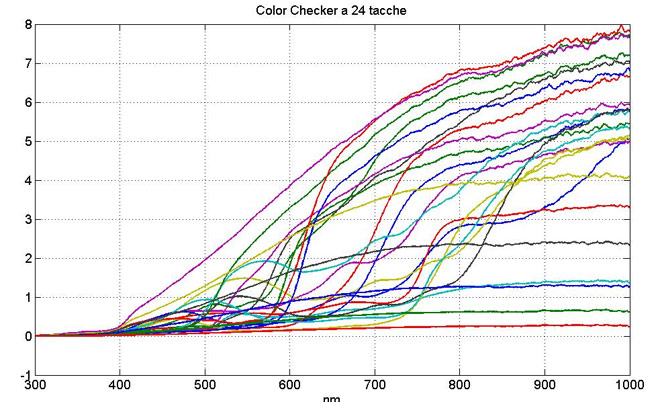

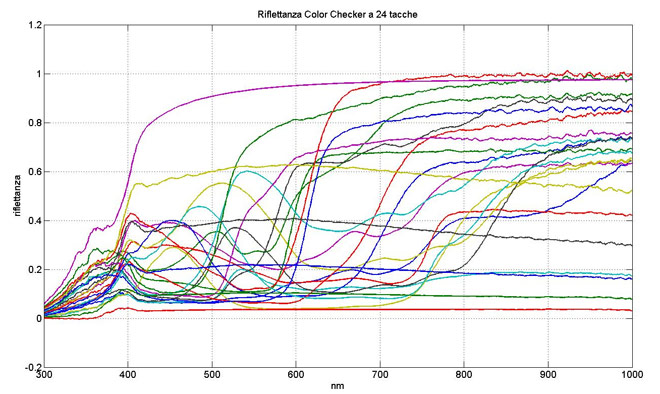

Per evidenziare come varia la ripresa di immagine tra una camera standard ed una modificata (sensibile agli infrarossi) abbiamo utilizzato come target un Color Checker standard a 24 tacche. Il target è stato illuminato con 2 lampade da studio alogene da 600W ciascuna poste alla stessa altezza del target con orientamento a 45° per evitare riflessi. Illuminato il target si è proceduto alla misura dello spettro della luce diffusa da ogni singola tacca (Fig 14):

Fig 14: Spettri della luce diffusa dalle tacche del Color Checker con illuminante a 3200K.

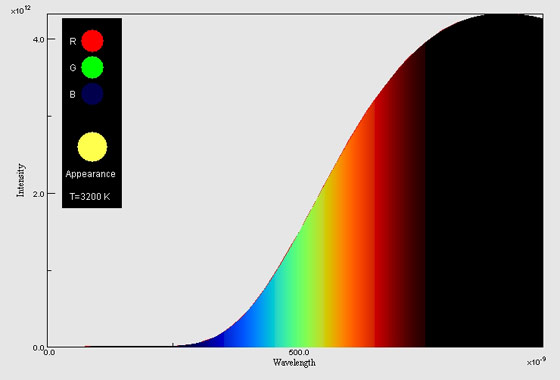

Lo spettro della luce diffusa dalle tacche di colore dipende sia dallo spettro della sorgente di luce, che in questo caso era quello di una sorgente a 3200K corrispondente allo spettro di radiazione di corpo nero di Fig 15, sia dalla riflettanza delle tacche stesse. È da notare che per fotografare e/o riprodurre scientificamente una cromia, non basta l’informazione della luce espressa “solo” in Kelvin ma è necessario contemplare anche le sostanziali differenze apportate dalla tipologia di illuminante proprio ed anche per includere o escludere gli aspetti IR ed UV che sfalsano la registrazione rispetto a quanto invece, visto ad occhio.

Fig 15: Radiazione da corpo nero a 3200K.

Come si vede la componente di energia negli infrarossi è preponderante rispetto alla componente nel visibile.

Grazie alla presenza sul sensore della coppia filtro IRcut e membrana di pulizia, quindi di un filtro complessivo passa banda centrato sulla banda del visibile, e grazie alle curve di sensibilità afferenti ai tre colori, si ottiene, con una D700 standard la seguente immagine (t: 1/200, f/: 11, ISO: 800, WB: 3200K):

Fig 16: VIS t: 1/200, f/: 11, ISO: 800, WB: 3200K

Le 24 tacche di colore, presentano riflettanze spettrali che, nella zona del visibile, variano molto con il colore, ma che nella zona infrarossi (tra 800 e 1000nm) tendono a diventare costanti (Fig 17).

Fig 17: Riflettanze spettrali del Color Checker.

|